【理学療法士が解説】脳梗塞後の活動参加(旅行、趣味など)を促す6つの要因

この記事では、脳梗塞や脳出血の方がどんな活動ができてどんな活動に不便さを感じているのか、その原因はなんなのか、世界的なデータを元に解説します。

この記事を読めば、今まで我慢してきた活動(旅行、買い物、スポーツ、など)を再開するためのヒントが得られるはずです。

今回は、保険外リハビリ施設AViCで当事者の方々の自己実現をサポートしてきた理学療法士が「脳梗塞や脳出血後の活動に関する特徴とその原因」を詳しく解説しています。

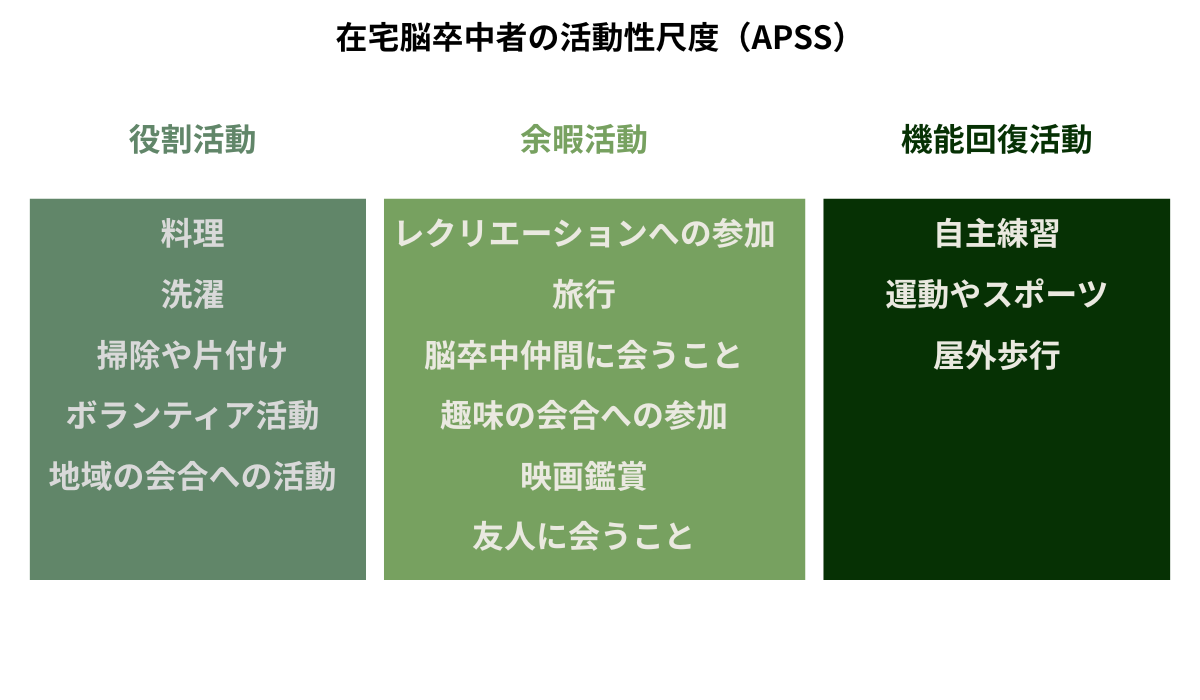

活動にはどんな種類があるの?

脳梗塞や脳出血の後遺症で悩まれている方が普段行っている活動にはどのようなものがあるのでしょうか?

2018年に、日本の脳梗塞や脳出血の後遺症の方を対象にまとめたデータによると、大きく3つの活動にわけられると報告されています(出典:在宅脳卒中者を対象とした活動および参加状況尺度の開発)。

役割活動

家庭内あるいは地域社会での役割を担う活動の総称です。

- 料理

- 洗濯

- 掃除や片付け

- ボランティア活動

- 地域の会合への参加

余暇活動

自分の趣味などの活動の総称

- レクリエーションへの参加

- 旅行

- 脳卒中仲間に会う

- 趣味の会合への参加

- 映画鑑賞

- 友人に会うこと

機能回復活動

筋力や体力などの身体機能を改善させるための活動の総称

- 自主練習

- 運動やスポーツ

- 屋外歩行

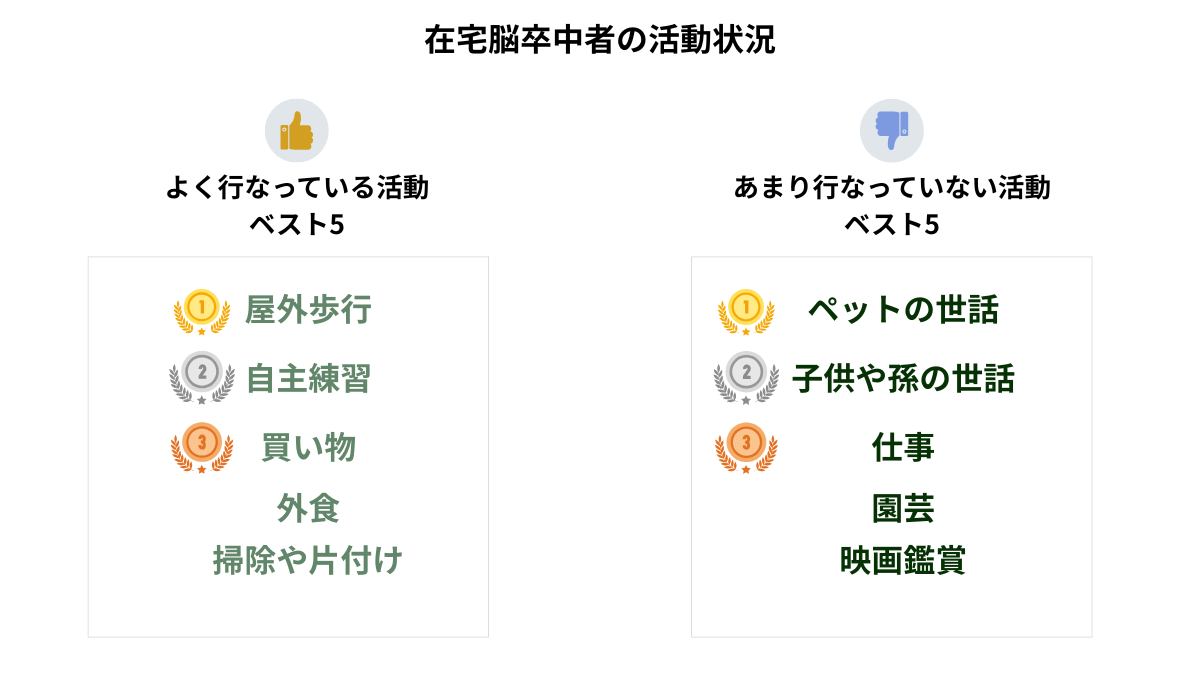

あなたはどんな活動を多く行っていますか?

次は、一般的に脳梗塞や脳出血の後遺症がある方がどんな活動を行いやすいのか解説します。

活動への参加の特徴を理解しよう

脳梗塞でも得意な活動ベスト3

脳梗塞でも、リハビリの先生から出された自主トレメニューや屋外の散歩などの機能回復活動は得意なことが多いです。また、家から歩いて行ける距離にあるスーパーなどへの買い物も、比較的行いやすいです。

脳梗塞には不得意な活動ベスト3

脳梗塞になると、手足が不自由になったりバランスが取りづらくなることで、予期せぬことに対応することが苦手になります。そのため、余暇活動や役割活動が苦手となりやすいです。例えば、ペットや子供の世話など自分一人だけでできない活動は苦手になります。また、仕事など高度な作業が求められる活動も苦手となりやすいです。

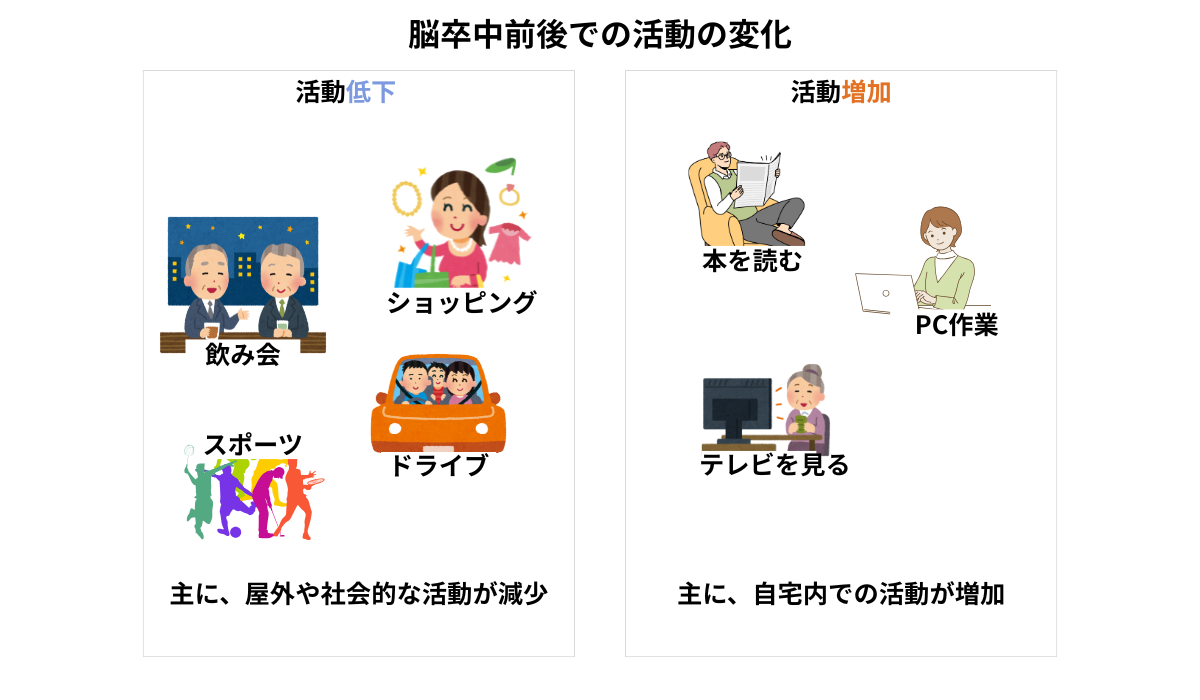

脳梗塞のあとで変化しやすい活動

脳梗塞や脳出血の前にはできていた活動が、発症後にはできなくなることは多いと思います。では、どのような活動が変化しやすいのでしょうか?

脳梗塞や脳出血後に頻度が低下しやすい活動

- 飲み会への参加

- ショッピング

- ドライブ

- スポーツ

脳梗塞や脳出血後に頻度が増加しやすい活動

- 座って本や新聞を読む

- パソコン作業

- 座ってテレビを見る

いかがでしょうか?

主に屋外や社会的な活動の頻度が低下しやすく、屋内での活動が増加しやすいとされています(出典:平均余暇活動数が脳卒中前の4.9種から脳卒中後は1.9種へ減少した)。

では、どうすればこのような活動への参加を促進できるのでしょうか。次で解説していきます。

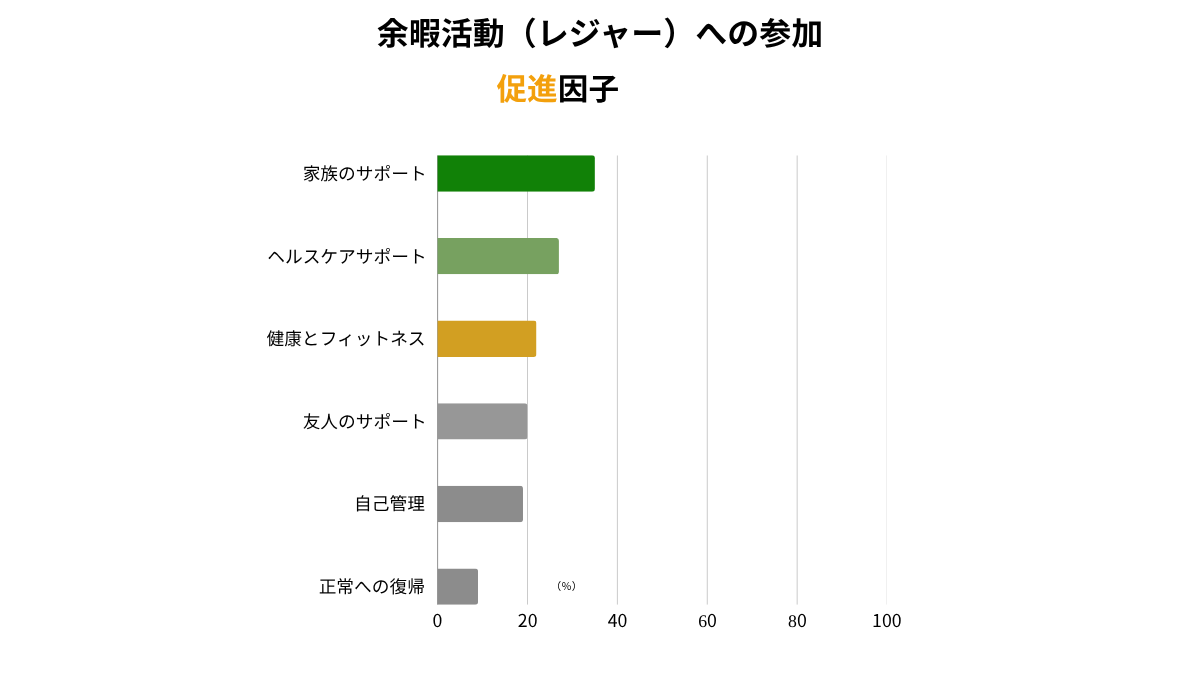

活動への参加に影響する要因を理解しよう

活動参加を促す要因6選

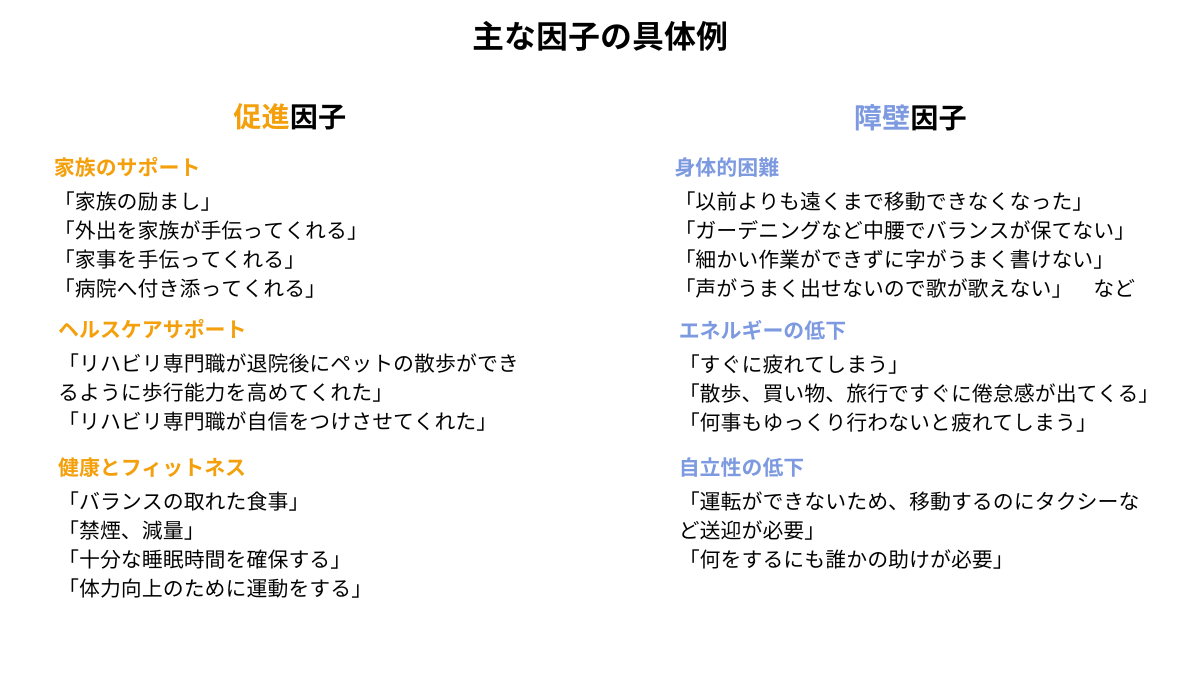

- 家族のサポート(感情的、実践的サポート)

- ヘルスケアサポート(リハビリ、各種サービスの利用)

- 健康とフィトネス(健康状態、ワークライフバランス)

- 友人のサポート(感情的、実践的サポート)

- 自己管理(目標設定、自己信念、決意)

- 正常への復帰(元のスタイルへ戻りたいという意志、新しい考え方ややり方の発見)

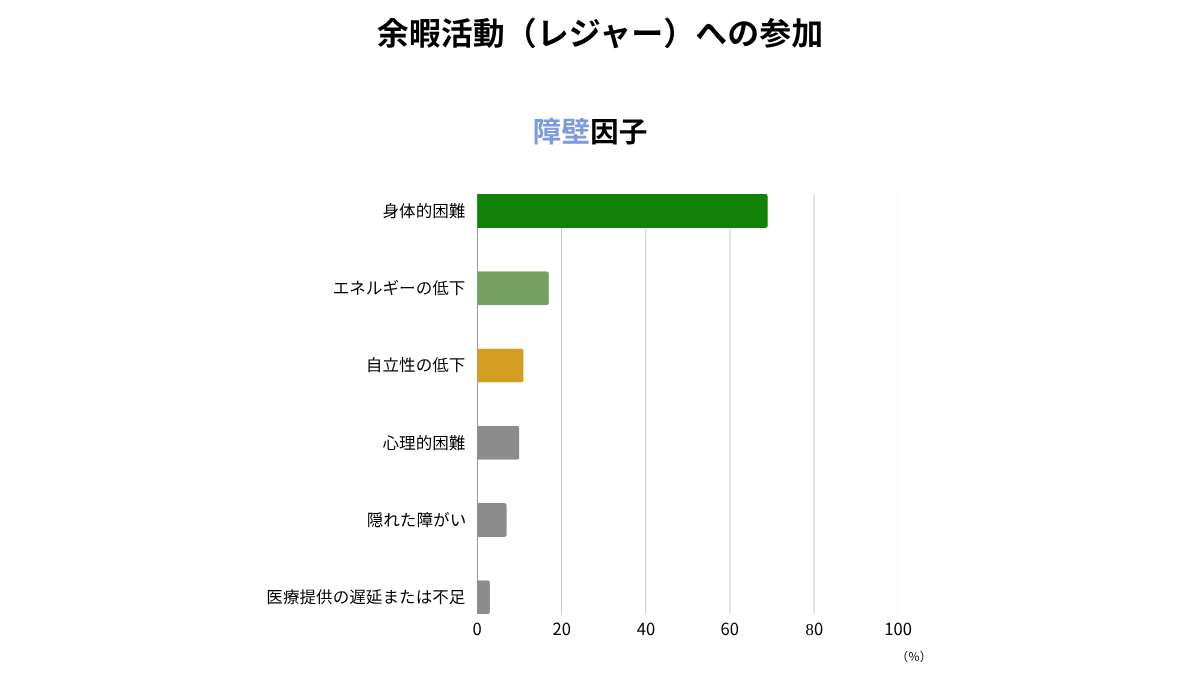

活動参加を阻害する要因6選

- 身体的困難(歩行、バランス、コミュニケーションの問題)

- エネルギーの低下(疲労、倦怠感)

- 自立性の低下(車の運転能力低下)

- 心理的困難(恐怖、不安)

- 隠れた障がい(集中力、注意力、社交性)

- 医療提供の遅延または不足(リハビリ、住宅改修)

いかがでしょうか?

活動への参加を阻害する要因には、歩行能力や手足の動かしやすいさ、バランス能力、疲労感、倦怠感といったお体の機能が強く影響しています。一方で、促進要因では家族や友人、リハビリ専門職といった周囲のサポートがとても重要となります。(出典:脳卒中患者の余暇活動への復帰支援では、身体機能や疲労といった障壁への対処が不可欠である)

まずは、しっかりとしたリハビリを受けて、お体の機能回復を目指すとともに適切なサポートを受けながらできる範囲からあなたが望む活動へ参加するのが大切です。

まとめ

この記事では、脳梗塞や脳出血を経験された方が、発症後にどのような活動に変化があり、どうすれば以前のような活動的な生活を取り戻せるのかについて解説しています。

この記事のポイント

- 活動の変化: 脳卒中後は、旅行やスポーツといった屋外での社会的な活動が減少し、読書やテレビ鑑賞など屋内での活動が増える傾向にあります。特に、予測できない対応が求められる活動(ペットの世話など)や、高度な作業(仕事など)は難しく感じやすいです。

- 活動を妨げる要因: 活動が難しくなる原因は、手足の動かしにくさやバランスの問題、疲れやすさといった「身体的な困難」だけでなく、失敗への恐怖や不安といった「心理的な問題」も大きく影響します。

- 活動を後押しする要因: 一方で、活動再開の強い味方となるのが、家族や友人、理学療法士などの専門家によるサポートです。また、ご本人の「また元の生活に戻りたい」という強い意志や、目標設定といった「自己管理」も非常に重要な力となります。

- 活動再開への道筋: 諦める必要はありません。まずは専門家のもとでしっかりとリハビリに取り組み、身体機能の回復を目指すことが大切です。その上で、周囲のサポートを積極的に活用しながら、ご自身が望む活動にできる範囲から少しずつ挑戦していくことが、再び充実した生活を送るための鍵となります。

AViCでは、「誰でも自己実現できる社会」を目指し単に筋力とつけたり手足の動きをよくしたりするだけでなく、あなたがどんな活動、どんな役割を全うしたいのかという点を考えてリハビリを提供します。

自費だからできる納得度の高いリハビリを是非ご体験ください!!

出典

1)三浦佳代, 島崎崇史, 高山侑子, & 竹中晃二. (2018). 在宅脳卒中者を対象とした活動および参加状況尺度の開発. Journal of Health Psychology Research, 31(1), 43-51.

2)Yi, T. I., Han, J. S., Lee, K. E., & Ha, S. A. (2015). Participation in leisure activity and exercise of chronic stroke survivors using community-based rehabilitation services in Seongnam City. Annals of Rehabilitation Medicine, 39(2), 234-242.

3)Harrison, J.; Thetford, C.; Reeves, M.J.; Brown, C.; Joshi, M.; Watkins, C. Returning to Leisure Activity Post-Stroke: Barriers and Facilitators to Engagement. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 14587.

脳梗塞のリハビリTips

AViC Report よく読まれている記事