【理学療法士が解説】脳梗塞・脳出血後でも電車・バスに乗れる|安全な外出のための15のポイント

この記事では、脳梗塞や脳出血の方が公共交通機関(電車、バス)を利用するために、乗り越えるべき15個の項目について、最新のデータを元に解説します。

この記事を読めば、公共交通機関(電車、バス)を利用するために必要なことが整理できます。そのため、あなたが苦手なことにも気づけるため、明日からのリハビリのヒントが見つかります。

今回は、保険外リハビリ施設AViCで当事者の方々の自己実現をサポートしてきた理学療法士が「公共交通機関を利用するために必要な15個の項目について」を詳しく解説しています。

公共交通機関とは?

公共交通機関とは、鉄道・路面電車・バス・タクシー・航空機・船舶など、不特定多数の人が所定の運賃を支払えば自由に利用できる交通手段のことです(出典:日本民営鉄道協会)

本記事では、日常的な利用頻度が高い電車とバスに限定して説明します。

なぜ、公共交通機関(電車、バス)の利用が大切なの?

都市部では交通網が発達しており、東京都心では週1回以上自動車を運転する人の割合は37%と低く、多くの人が日常的に電車やバスを利用しています(出典:自動車利用と環境に関する世論調査)

脳卒中後は運転が制限されることが多いため、公共交通機関が使えるかどうかが、その人の社会参加(仕事、趣味、旅行など)や生活の質(QOL)に直結します。

こちらに関しては、以前の記事を参考にしてください(記事:【理学療法士が解説】脳梗塞後の活動参加(旅行、趣味など)を促す6つの要因

脳卒中後は公共交通機関の利用が難しくなる現実

世界的な研究によると、脳梗塞や脳出血後に公共交通機関の利用が減少、または利用できなくなった方は30%以上にのぼります(出典:脳卒中後の機能制限と交通手段の利用の変化)。

つまり、公共交通機関の利用は決して当たり前ではなく、多くの方にとってリハビリで克服すべき課題です。

公共交通機関(電車、バス)を利用するために必要な15個の項目

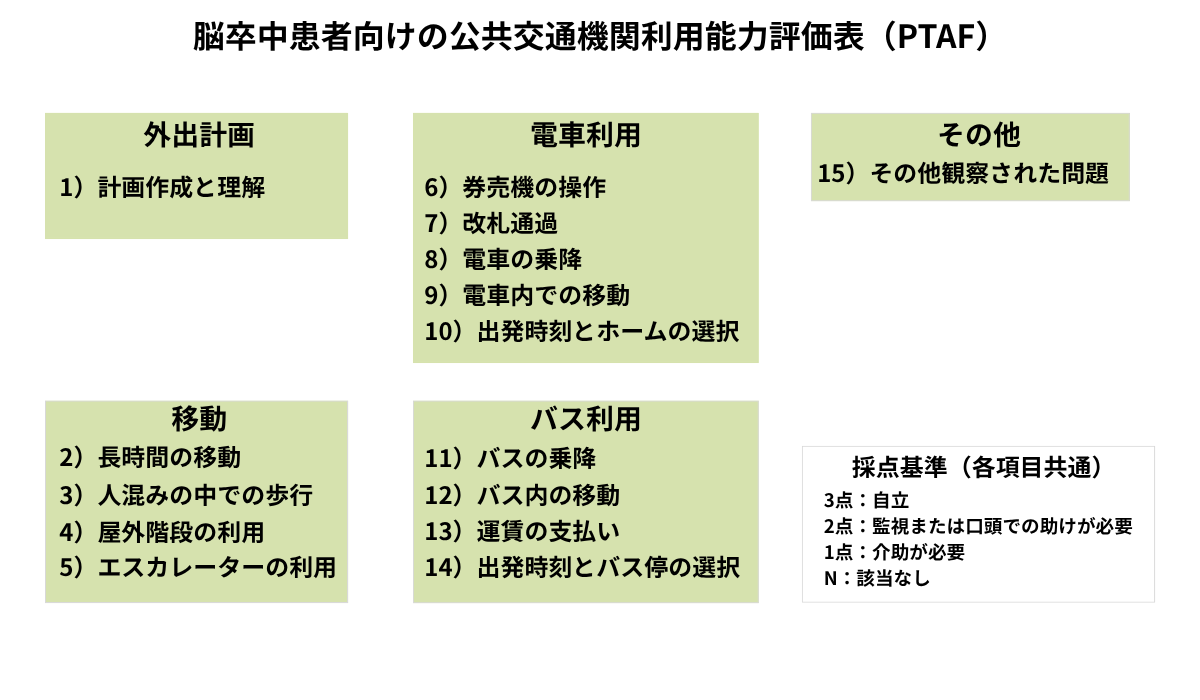

2023年、日本の脳卒中患者データを用いて「公共交通機関利用能力評価表」が開発されました(出典:脳卒中患者の公共交通機関利用パフォーマンス評価フォームの開発)。これを基に、必要な能力を15項目に分けて解説します。

1)計画作成と理解

公共交通機関を利用する場合、多くが目的地があります。そのため事前に以下のことを計画する必要があります。

・行き帰りの時間

・行き帰りの駅およびバス停の場所

・駅構内の移動手段(エレベーターやエスカレーターの有無など)

・行き帰りの運賃と支払い方法(現金、交通系ICカードなど)

・トラブルが起きたときの緊急連絡先

2)長時間の移動

現在の歩行距離や体力を把握し、余裕のある計画を立てる。

3)人混みでの歩行

混雑した駅ホームや歩道でバランスを保ち、安全に歩けること。

4)屋外階段の利用

手すりがない階段でも上り下りができるかを確認。

5)エスカレーターの利用

6)券売機の操作

現金・ICカードいずれも使えるように準備。

7)改札通過

片麻痺の影響で幅の狭い改札が通りにくい場合への工夫。

8)電車の乗降

ホームと車両の隙間・段差への対応。

9)電車内移動

基本的に電車が動いている際には移動しない。もし移動する際には、人をかきわけながら移動する必要があるためその対策を考える。

10)出発時刻とホーム選択

案内表示を読み取り、正しいホームに移動する能力。

11)バスの乗降

高い段差やステップに対応できるバランス能力が必要。

12)バス内移動

揺れや車内の段差への対応。

13)運賃支払い

ICカードまたは現金でスムーズに支払いできること。

14)バス停の選択と時刻把握

時刻表と場所を事前に確認。

15)個別の課題対応

個人の症状に合わせた安全策の検討。

まとめ

脳梗塞・脳出血後の公共交通機関利用は、生活の自立と社会復帰に直結します。しかし、そのためには計画力・移動能力・バランス感覚・判断力など、多くのスキルが必要です。リハビリの中でこれらを段階的に身につけることで、安全かつ快適な外出が可能になります。

外出の自由は、生活の質を大きく左右します。今の自分の能力を把握し、必要な準備を整えて、一歩ずつ外の世界へ踏み出しましょう。

出典

1)日本民営鉄道協会.「公共交通機関」.『鉄道用語事典』.日本民営鉄道協会ウェブサイト.https://www.mintetsu.or.jp/knowledge/term/16364.html(参照 2025-08-11).

2)東京都.「自動車利用と環境に関する世論調査」.東京都ウェブサイト.https://www.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tosei/01_full_2(参照 2025-08-11).

3)Wendel K, Ståhl A, Risberg J, Pessah-Rasmussen H, Iwarsson S. Post-stroke functional limitations and changes in use of mode of transport. Scand J Occup Ther. 2010;17(2):162-174. doi:10.1080/11038120902964450

4)Ushizawa K, Otaka Y, Kitamura S, et al. Development of an assessment form for the performance of public transportation use in individuals with stroke. Disabil Rehabil. 2023;45(14):2336-2345. doi:10.1080/09638288.2022.2089919

5)公益社団法人 東京都理学療法士協会.「エスカレーターマナーアップ推進委員会」.東京都理学療法士協会ウェブサイト.https://www.pttokyo.net/info/2019/03/10038.html(参照 2025-08-11).

脳梗塞のリハビリTips

AViC Report よく読まれている記事